楚懷王與起兵諸將有約」先入關中者王之「。

雖然當時秦軍主力正在攻打趙國,大秦在黃河以南沒有較大的機動部隊,但是,在開封、滎陽、洛陽、函谷關、南陽、武關等重鎮和關口,都有重兵把守,仍然實力雄厚。

此時的劉邦,所統領的是碭郡兵,不過幾千人,要入關中,如探虎穴,難度極大,機會渺茫。

那麼,劉邦為何到底還是能」先入關中「的呢?

前208年九月,楚懷王下令:宋義、項羽、范增率楚軍主力北上救趙;劉邦率部西進;并與諸將約定」先入關中者王之「。

宋義、項羽去打秦軍主力,劉邦的任務算是」趁虛而入「。

不過,劉邦的任務是」趁虛「,但他自己手頭上的力量卻更」虛「。

此時的劉邦手頭上,只有碭郡兵數千人。

直接出發西進,與其說是去搶著入關為王,不如說是去搶著送死。

所以,劉邦決定先在碭郡周邊充實實力再出發。

所幸的是,碭郡這個地方,陳勝、項梁都曾活動到這一帶,在其被秦軍擊敗后,有許多散落的小股部隊在這附近活動。其中,有些部隊,尤其是項梁舊部,還曾與劉邦有過合作。

雖然是散卒,但是,畢竟有過反秦斗爭經驗,總比臨時加入的新兵蛋子好用。

因此,劉邦遂在碭郡及周邊地區活動,收集這些散卒,

劉邦在碭郡一帶一面機動作戰,一面收集散卒,他們在城陽、成武一帶擊敗了一些秦軍的小股部隊,也收集了不少散落的反秦小股部隊。

到了前207年十月(當時以十月為「歲首」,因此,此時距離前208年九月「懷王之約」僅僅一個月),劉邦遇到了剛武侯的部隊。

剛武侯,也就是柴武此時有四千人。當年,柴武曾經奉項梁的命令歸劉邦指揮過,算是」舊部「,因此,也加入了劉邦的部隊。

此外,劉邦又拉了魏將皇欣、武滿為盟軍,約定共同行動。

由此,在盤旋了差不多四個月后,劉邦的實力迅速發展,具備了向西進軍的基本實力。

到了二月,項羽在巨鹿干起來了。

顯然,到了這個時候,黃河以北的秦軍主力已不可能抽兵到黃河以南支援了,這個時候才是真正的「趁虛」之時。

因此,劉邦遂啟程,開始入關之路。

劉邦首戰,就是要拿下昌邑。

進軍途中,遇到彭越,于是,與彭越聯手,一起打昌邑。

不過,襲擊未得手,急切之間打不下。

所謂「趁虛」,自然是要避免攻堅,所以,劉邦不做糾纏,向西前進,到了高陽。

在高陽,劉邦遇到了「貴人」:酈食其。

酈食其獻策:陳留是大地方,物資非常豐富。我和陳留的領導很熟。現在讓我去說服他,你跟著我去;如果他不愿意投降,你就去打他,我做你的內應,必然能拿下陳留!

劉邦采納酈食其之言,并在酈食其內應下拿下了陳留!

如此,劉邦拿下陳留,獲得了大量財務、糧食,發了一筆財。

同時,酈食其又介紹弟弟酈商帶了4000余人來參加。

如此,劉邦的兵力,由數千郡兵,發展到2萬人以上!而且,占據了「天下之沖,四通五達」的陳留!

劉邦發這筆財,靠的不是軍事能力,而是帝王之才!

劉邦得陳留,靠的是酈食其。

可是,酈食其為何要幫助劉邦呢?此前,酈食其在高陽,來來去去的將軍數十人,酈食其都覺得這些人不配領導自己,不愿相從。

酈食其之所以追隨劉邦,自然是為劉邦的帝王潛質所吸引!

1、求賢若渴。

酈食其是在一個騎士老鄉的推薦下得見劉邦的。

當時的起義軍中,騎兵算比較稀缺,所以騎士的地位是不低的,但也只是一個基層官兵。

劉邦多次詢問這個基層官兵家鄉有沒有什麼人才推薦,足見劉邦求賢若渴到了何種程度!

2、重視謀略,急尋謀士!

這個騎士告訴酈食其,劉邦見過很多儒生,但經常態度很差,甚至羞辱儒生,勸酈食其不要以儒生的名義去見劉邦。

但是,酈食其非要以儒生的名義去求見。

顯然,酈食其看出了劉邦的真正需求!

騎士只看到劉邦見了很多儒生不用,但酈食其看到的重點是:劉邦見了很多儒生!

顯然,在槍桿子為王的時代,劉邦不停見儒生,不過是要找到有真才實學的謀略之士呀!

羞辱那些儒生,不過是劉邦厭惡那些沒有謀略的儒生罷了!

在靠刀劍說話的時代,劉邦如此重視謀士,難道不正是其過人之處嗎?

3、劉邦能夠鑒別好人才、好謀略。

酈食其要求騎士告訴劉邦:我是一個60多歲的人,別人都說我不過是一個狂生,但我自己覺得我不是一個狂生!

酈食其之所以如此說,其實也是在「面試」劉邦。

劉邦不「人云亦云」,想要尋找真正的人才,自然要見酈食其!

見酈食其后,劉邦不但態度傲慢,而且張口就罵酈食其是腐儒。

但是,當酈食其直接指出劉邦「待士之道」有誤后,劉邦一改態度,虛心請教。

二人談論六國縱橫之術,劉邦乃信服酈食其!

由此可見,劉邦能夠鑒別好人才,識別好謀略,這樣的人,才為酈食其所追隨。

酈食其為了追隨劉邦,不但自己相從,還出賣友人(陳留縣令),并把弟弟酈商及其家底全部掏出來了!

由此來說:劉邦以楚將的身份「先入關中」,靠的不是將才,而是帝王之才!

不久,消息傳來:項羽已破王離,解了巨鹿之圍!

如此,大秦剩下的唯一主力章邯所部,為項羽所吸引,大秦再不可能派強大機動部隊南下阻擊劉邦了!

劉邦遂決心繼續西進,直取關中!

但是,以劉邦的實力,要攻克重鎮,仍然是不足的。

果然,劉邦先襲開封,見秦軍有備,堅城難下,遂繼續西進。

隨即,在白馬,劉邦遭遇了秦軍在黃河以南少有的機動部隊——楊熊所部。

碰到堅城繞著走可以,但是遇到機動部隊如果還繞著走那就要腹背受敵了!現在不是「避實」的時候了,劉邦遂激勵三軍,奮力一戰!

楊熊似乎是戰國末期秦將楊端和之子,也算名將之后,但秦軍精銳悉數在與項羽對陣,這支部隊戰斗力不是很強,遂連續在白馬、曲遇為劉邦所破。

楊熊敗走,為秦二世依軍法誅殺。

劉邦沒有繼續直接進攻堅固的滎陽(滎陽是秦軍在關東駐軍最多的地方,當年吳廣正是頓兵滎陽而兵敗),而是轉入當時比較空虛的潁川郡,并一舉奪取。

在潁川郡,劉邦遇到韓王和張良,劉邦幫韓王略定韓地。

可以說,劉邦此行,一直在避實擊虛,機動作戰。

但是,機動之余,劉邦還認識到一個「競賽」的問題:我要「先入關中」。

此時,劉邦得知:除了我劉邦之外,還有一個家伙也在想要「趁虛而入」呀!

原來,趙將司馬卬這時也想要從河內出發,趁虛入函谷關,做「先入關者」。

想和我劉邦搶「先入關」?

劉邦遂向北攻占了平陰,控制了趙軍渡河通道,「卡位」,不讓他渡河!

隨即,劉邦繼續入關之戰。

劉邦先攻洛陽,在洛東與秦軍作戰,吃了虧。

于是,劉邦退到陽城,然后向南陽推進。

在向南陽推進前,劉邦提出請求:咱們現在打下韓國不少地方了,請大王您留在陽翟,希望大王能讓張良隨我一起行動!

劉邦幫助韓王略定韓地,這個人情還是有的,于是,張良遂跟從劉邦!劉邦再得一頂級智囊!

進軍南陽之戰,野戰中,劉邦擊敗了南陽守軍,但是秦軍據守宛城,劉邦攻之不克。

于是,劉邦繼續「避實」,引兵西去。

此時,張良指出:宛可是不應該「避」過去的呀!否則,宛的秦軍會攻您后路,到時候您就危險了!

劉邦恍然大悟,遂乘夜換道隱秘殺回,拂曉前突然抵達城下,圍困宛城!

樊噲、曹參發起猛攻,先等陷陣。

南陽郡守呂齮見形勢不妙,準備自盡!但是,舍人陳恢卻說:還不到死的時候!我去解決!

于是,陳恢越墻而出,找到劉邦,指出:您要攻下宛城,恐怕還要付出很大傷亡,也要付出很多時間。現在南陽官吏士兵都認為投降必死,所以堅決抵抗!如果您能「約降封守」,讓南陽郡守封侯,然后留守宛,您帶著軍隊再西去,那麼,其他城池也必然不會抵抗,您就可以暢通無阻如咸陽!

劉邦答應了此策,與呂齮「約降封守」,承諾赦免百姓軍士,并給呂齮封侯。

如此,呂齮開城投降,劉邦入宛城。

劉邦不只是得到了宛城,而且,南陽郡其他各城,紛紛不戰而降,劉邦軍迅速平定南陽周邊,為進入關中消除了最后的障礙!

此戰中,在劉邦緊急返攻后,樊噲、曹參在突然性的加持下先登陷陣,南陽郡守呂齮都準備自盡了。

可見,劉邦的突然進攻下,攻下宛城是完全沒有問題的。

這種情況下,陳恢找到劉邦,說什麼劉邦還需要頓兵數日,付出重大傷亡,其實是虛張聲勢而已!連郡守都知大勢已去,劉邦攻取宛已經沒有任何懸念!

然而,陳恢的言論,指出秦軍守城吏士多是因為擔心投降必死才堅決抵抗,如果給與厚待則能瓦解其抵抗意志的說法,無疑給劉邦指出了一條新的「模式」。

劉邦沒有殺紅眼,果斷采取「約降封守」的模式,如此,不但順利解決了宛城問題,而且,這種模式也可以復制到其他城市,「宛城模式」為劉邦減輕阻力,迅速進取關中打下了很好的基礎!

殺紅眼而保持理智,能夠從全局出發找到更優的解決辦法,這是劉邦區別于項羽之處,也是其「帝王之才」的表現!

平定南陽郡后,劉邦順利突破武關,進入秦境。

此時,趙高殺秦二世,派代表與劉邦談判,提出分王關中的意思,但還沒有談好,趙高就被子嬰所殺。子嬰殺趙高后,緊急調兵往峣關,抵御劉邦。

劉邦準備強攻,被張良勸阻,張良提出,虛張聲勢,然后讓酈食其卻有誘降秦將!

此時,「宛城模式」取到了很好的效果——秦將答應了,而且,還表示要與劉邦一起共取咸陽!

不過,張良提出:此時,秦將雖然投降,但是秦軍士卒未必愿意,如果士卒不愿意,咱們就很危險呀!應該趁其不備立刻攻擊他們!

張良確實是謀略大師!

與南陽不同,此時,峣關的秦軍,是秦軍最后的抵抗力量,士卒多是秦人!

因此,即便秦將愿意投降,秦軍士卒確實不大可能都同意「賣國」。

能夠借助「宛城模式」,但又不死套「宛城模式」,張良不愧為謀略大師!

劉邦采納其策,趁秦軍因為議降守備松弛,繞過峣關,從背后襲擊秦軍,打破秦軍于藍天以南!

隨后,進至藍田,又與秦軍激戰,再次擊破秦軍!

如此,秦軍再無應戰之力!

出碭郡時,劉邦不滿萬人。

一路進攻一路發展,此時,劉邦的軍隊已經達到10萬!

10萬大軍進駐灞上,大秦已經無力抵抗!

子嬰素車白馬率朝中官吏出降,秦滅亡了!

其實,此時,咸陽雖危,但是,大秦如果堅決抵抗,仍然可以西去,動員起來,仍然有不小的力量可以堅決抵抗。

如此時打過來的不是劉邦,而是剛剛坑殺秦軍20萬的項羽,那麼,子嬰及大秦吏士恐怕不會投降,或西逃隴右,或南下巴蜀,繼續干下去!

正是因為劉邦禁止擄掠,紀律嚴整,而且,劉邦有過「宛城模式」的經驗,子嬰等人才愿意順利歸降!

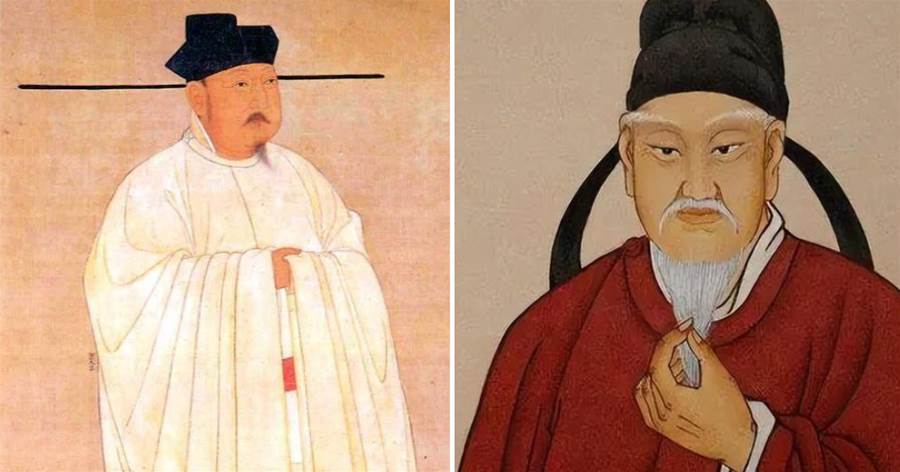

百戰百勝的是項羽,霸王之才;不戰而勝的是劉邦,帝王之才!

對于劉邦先入關中,議者多認為主要是因為秦軍主力為項羽所破的緣故。

這一點,無可辯駁,必須承認,但也不應只單純論此一點。

劉邦入關中,確實是」趁虛「。

但是,項羽在殺宋義后,所統的是楚軍主力;劉邦所統的,是」偏師「。

項羽、劉邦伐秦,是以主力對主力,以偏師對偏師,不算特別「不公平」。

何況,劉邦開局時不過數千郡兵,欲連續突破眾多重鎮險關,其難度未必在項羽戰章邯之下!

觀劉邦入關中的過程,僅僅就用兵來說,基本上沒有什麼特別之處。

整個過程,避實擊虛,機動靈活,但沒有項羽「破釜沉舟」那樣的驚人之舉。

劉邦之所以」先入關中「,靠的是其帝王之才。

靠軍事實力打,打昌邑打不下,但因為注重招收、吸納人才,得了酈食其,于是巧奪陳留,兵勢大振。

靠軍事實力打,打宛城能吃力打下,但因頭腦冷靜,沒有殺紅眼,果斷「約降封守」,開創「宛城模式」,使許多地方不戰而降,加速勝利進程!

劉邦當時是楚將,士卒多為楚兵。「楚雖三戶,亡秦必楚」,楚與秦與刻骨之恨!

但是,劉邦軍在逼近關中時,能節制軍隊,克制仇恨,嚴明軍紀,秋毫無犯,贏得秦人之心!

在反秦斗爭中,項羽戰無不勝,威震天下,風頭出盡;不過,在「先入關中」的游戲中,劉邦是勝利者。

那麼,在楚漢戰爭中,在另一場游戲中,項羽同樣連戰連勝,威震天下,但是,最后的勝利者,仍然是劉邦!

贏一次,您可以說是僥幸「偷」的,那麼,連贏兩次,難道也是僥幸「偷」的嗎?

劉邦與項羽的競爭,是帝王之才與霸王之才的競爭。帝王勝霸王,自然之事!

祝君在自己的賽道上,也展現帝王之才,成為自己賽道中的帝王!

嚴禁無授權轉載,違者將面臨法律追究。