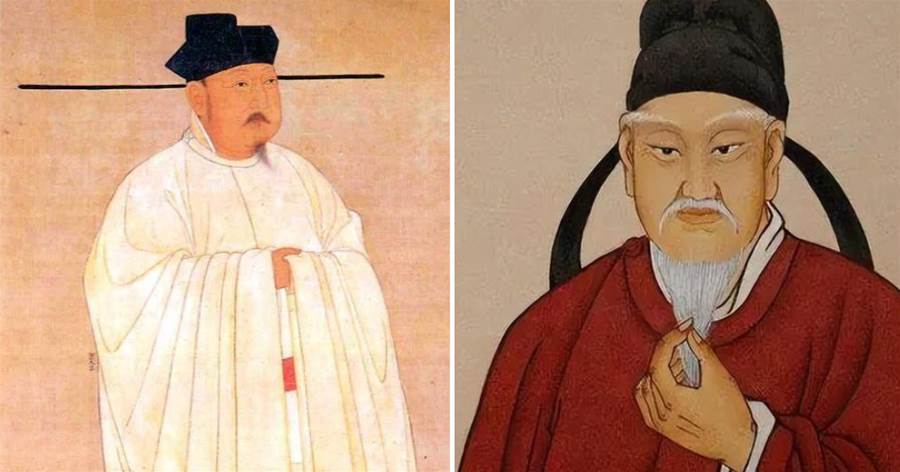

我們都知道朱元璋是平民出身,他最討厭的人就是貪污之人,所以他上台之后就制定了反貪污腐敗的政策。其中曾秉正就是一位極為清廉清貧的清官,他一直積極響應朱元璋的政策,但是這樣一位百官楷模的清官,卻因直言覲見惹惱了朱元璋,被罷官趕回了家。后因太過清廉湊不夠回家的路費,不得已賣掉了4歲的女兒。結果朱元璋聽說此事后,就把在回家路上的曾秉正抓了回來,讓他當了一名太監,那這是怎麼回事呢?

在明朝初期,百廢待興,朱元璋為了快速的恢復生產,就從全國各地選拔優秀的人才。于是一批有能力,品行好的人被推薦了出來。而曾秉正就因為出眾的文采和端正的品行,從中脫穎而出,當了海州的學正,相當于當地學校的校長,官銜不高,是個九品芝麻小官。

曾秉正在這個職位上一干就是好幾年,雖然沒有什麼太大的成績,但也沒有什麼過錯。如果沒有意外的話,估計曾秉正要在這個位置上一直干下去了。結果在1368年,南京的周邊地區發生了地震,這在古代是了不得的大事。朱元璋以為是天有異象,相當的恐慌。

于是就擬了一道「天象有變」的試題,讓全國的書生進行發言探討。這時的曾秉正就寫了一篇數千字的文章,文章指出「古之圣君不以天無災異為喜,惟以祗懼天譴為心。」用白話文說就是天變一點都不可怕,只有人變才可怕,明君是不關心天氣的,關心的只是人心。然后又說元朝末年的20多年的兵連禍結,都是從洪武初年結束的。現在的太平盛世,都是真龍天子朱元璋的功勞。可以看出曾秉正的馬屁功夫已經練到了爐火純青的地步了。

朱元璋看過這篇文章后,龍顏大悅,覺得曾秉正是個人才。于是下了一道詔書,九品芝麻官曾秉正升為了思文監丞!曾秉正潤物細無聲的馬屁給自己的從政之路,鋪上了一層瀝青,升官速度像火箭一樣,只管蹭蹭往上升。

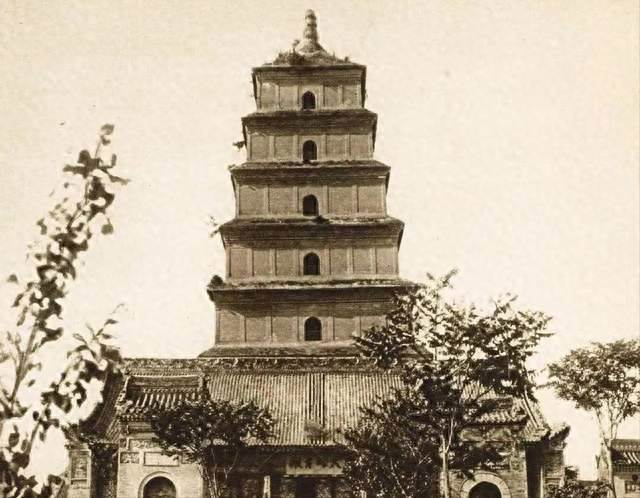

這件事過去沒多久,朱元璋就提拔曾秉正擔任刑部主事,成為了京官中的一員。後來調任陜西參政,代表朝廷去各地監管地方官員。後來被任命為第一任通政使,官至正三品。本來曾秉正應該一路暢通繼續往上升的,結果到這就此打住了。

其實最開始朱元璋之所以提拔曾秉正,就是因為他的直言進諫。只是曾秉正雖然有學識,但太過迂腐,在政務上只講原則不講情面。經常直言不諱地指責大臣的錯誤,甚至經常說朱元璋的過錯,後來人們實在受不了他,于是就有很多人舉報他。

最后惹怒了朱元璋,罷免了他的官,讓他回江西老家養老去。

曾秉正被罷官之后,朱元璋限期他離開京城。可由于曾秉正在任時,從地方到中央,從未貪污過一分,是個清廉正直的好官,結果連回家的路費都湊不齊。雖然說曾秉正官居三品,但他由于從來不貪,家里是沒有什麼錢的。

這是因為在明朝初期的制度中,三品官員一年的俸祿是420石,折合白銀約200兩。根據當時的購買力進行換算,約等于如今的年薪二十萬。看起來是挺多的,不至于沒有回家的路費。其實不然,在實際發放俸祿的過程中,很多時候都是用「寶鈔」和谷物來代替的。

雖說大明寶鈔是明朝官方發行的唯一紙幣,可是在以金銀為交易手段的市場,基本上沒有群眾基礎。而且紙質還比較差,時間久了就會受潮發霉,就不能用了。

最重要的是朝廷只發不收,出現了嚴重的通貨膨脹,大明寶鈔也迅速貶值。所以曾秉正看著收入不少,卻連養活一家人都做不到,過得很清苦。

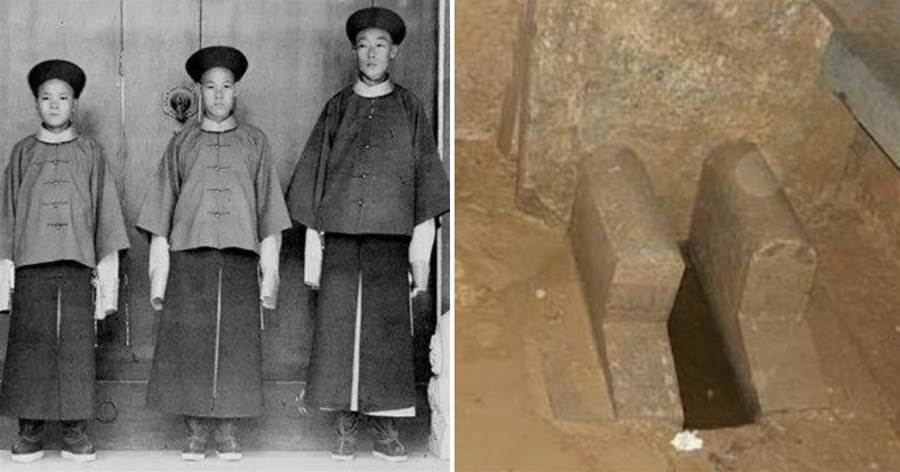

曾秉正在罷官后,要帶著一家人從南京回到江西,雖然在地圖上看著不遠,可也有一千多里。因為路途遙遠,曾秉正家里所有的錢都湊不齊路費,沒有辦法只能忍痛將自己4歲的女兒賣給了妓院,才能勉強湊齊路費。這件事很快被錦衣衛捅到了朱元璋那里,朱元璋派人將曾秉正的女兒贖了回來,并且下達了一個命令,將他閹割了。

朱元璋并沒有體會到曾秉正一家的貧困,反而認為曾秉正是在作秀。說起來也真可笑,曾秉正這樣一個清正廉明的人,卻被朱元璋當作貪官殺掉,不得不說這有些諷刺。

不過從另一方面說,曾秉正身上只有那種書呆子的特質,為了路費直接將女兒賣了,實在不是一個好人,對自己的女兒那麼狠,何況是別人。曾秉正在被處以腐刑后,對于他有沒有在新職位上繼續發光發熱,史書上沒有記載,只有「不知所終」四個字。

其實曾秉正賣女兒,追其根本原因朱元璋也要負一部分責任,因為他從最開始的政策,到後來濫發寶鈔導致通貨膨脹,最后整個國家的經濟全部都出現了問題,在明朝當官可以說是比較清苦的了,像曾秉正這樣的賣女兒湊路費的絕對不是第1個。

不過朱元璋之所以下令讓曾秉正當一個太監,還有他更深層次的考慮。主要有3個方面的原因。

一、朱元璋出身貧苦農家,從小就遭受官吏的欺負,深刻的了解民間的疾苦,所以他仇恨官吏。

即使當上了皇帝,也沒有改變他對這些官吏的冷漠無情。

二、在他認為只要是當官的都很有錢,堂堂三品大員,不說富得流油,絕對淪落不到賣女兒的地步。而曾秉正的做法,無非是為了博取他的同情,讓他收回罷官的決定。

朝廷的三品大員回家鄉,只能賣女兒湊路費回家。這對大明王朝來說是一種侮辱,是對他統治的大明王朝,一種無聲的反抗。如果不處理好這件事情,那他的天子龍威該如何讓人信服。

從以上三點我們可以看出,朱元璋其實是有心理創傷的,早年的經歷已經扭曲了他的價值觀。他不從曾秉正的事件反思自己的問題,反而一味的打壓,將自己的偏執執行到底。他這樣做不僅僅是殺掉了一個清官,也寒了文武百官的心,天下的學子也會望而卻步的。