在上世紀七十年代,人民群眾物質比較匱乏,文物意識又比較淡薄,經常發生將文物賣到廢品店的事情。因此,各地的文物局、博物館都派出專人在當地大型國有廢品店蹲守,防止文物當作廢品處理。小編曾經講過的何尊,就是被寶雞市博物館的工作人員佟太放在廢品店發現的。今天要說的班簋,也有類似的遭遇。

當年,北京市文物局派出呼玉衡、華以武師徒二人在廢品店蹲守。他們分工明確,師父呼玉衡年紀較大,主要負責掌眼,徒弟華以武年輕,負責挑揀工作。華以武在那天已經發現了一面唐鏡,很有收獲。然而,他居然又發現了一些青銅碎片。

如果是普通人,一定不會引起注意。但是,文物工作者的直覺告訴他,這些碎片上面的紋飾并不普通,那是單線條的饕餮紋,也是西周青銅器的典型紋飾。于是,華以武喊來呼玉衡,兩人手忙腳亂清理了半天時間,找到了一大堆青銅碎片,其中還有一塊帶銘文的。師徒二人將所有碎片打包帶回文物局,沒想到馬上引起了轟動。

因為文物局藏龍臥虎,金石專家、古文字專家立即根據那件帶有銘文的碎片,判斷這件破碎的青銅器竟然是大名鼎鼎的班簋。

所謂簋,小編之前就曾經介紹過。它本來是盛放食物的器皿,後來發展為禮器,而且通常作為與青銅鼎共同使用的重要禮器,并非一般人能夠使用。周禮就規定,天子九鼎八簋、諸侯七鼎六簋、卿大夫五鼎四簋,這是當時貴族社會地位的象征。

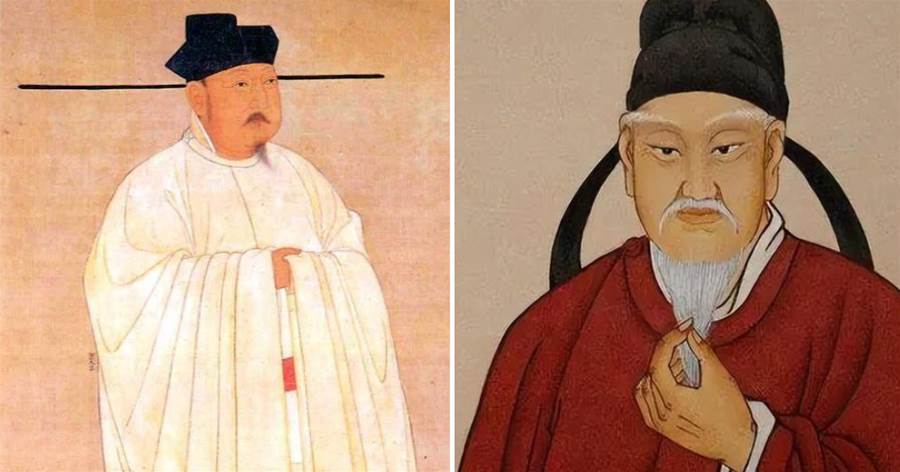

班簋更是其中的佼佼者,它是西周中期周穆王時,毛班所鑄,很早的時候就流入清廷,并被清皇家編纂的圖錄《西清圖鑒》。據說,乾隆皇帝對它愛不釋手,絕對算得上是傳承有序,名氣很大。然而,早在八國聯軍侵華期間,班簋就被搶出京師。文物界普遍認為,它已經流失海外了,沒想到卻以這樣一種方式重見天日。

班簋失而復得,讓文物專家既驚喜又難過。喜的是它終究還是留在了國內,悲的是它的模樣實在凄慘。它碎成了幾十塊,器身缺少了三分之一,底部還有一個破洞,四只底足只剩下了兩只半。看起來,它確實已經是廢品,再也沒有當年的風采。

當時,班簋交給故宮博物院修復,由著名銅器修復專家趙振茂和徒弟霍海峻主持。那個時代的技術條件和水平有限,但誰也沒有想到,專家的妙手回春,竟然讓班簋重新煥發了生命力。

現在我們在北京市首都博物館看到的班簋,已經絲毫沒有頹勢,呈現出西周中期青銅器爐火純青的技術。

除開專家的精湛技術和敬業精神之外,之所以如此成功,最關鍵還在于班簋的特殊之處。我們前面提到,《西清圖鑒》就記載了班簋的形制特點,還有相關的圖錄,這就是修復班簋的金鑰匙。也多虧了中華文化的傳承,才讓國寶再現人間。

班簋的形制大氣,銘文更是多達197字。青銅器的價值高低,銘文是重要的考量之處。而且,班簋的銘文除了記錄制作的來由外,還記載了周成王命毛伯伐東國狷戎的歷史,這在史籍上是缺失的。所以,這段銘文還有填補歷史的重要價值,對研究西周的時代背景有著非比尋常的意義。

在所有的專家之中,郭沫若先生應該是最興奮的。在他年輕的時候,就曾尋訪過班簋,可惜一無所獲。

現在發現了它,意外之情溢于言表。因此,他在1972年第九期的《文物》上發表的《班簋的再生》中表達了感慨萬千:

1935年我曾經把它收錄在《兩周金文辭大系》里面。銘詞與圖像均系出于刊刻,在當時未能見到原器與原拓,轉瞬也就經過了三十七年了。

嚴禁無授權轉載,違者將面臨法律追究。