在《三國演義》中,空城計被視為一個極具經典的謀略,盡管看起來無懈可擊,實際上卻存在著諸多漏洞。

司馬懿并非難以識破這個計謀,然而當15萬大軍可以輕松破城時,他為何選擇了主動撤退呢?

建興五年,孟達寫信給北伐前線的諸葛亮說,自己想在上庸起兵叛魏,然后帶兵直下洛陽。

此時賦閑宛城,在戰前被諸葛亮用謠言拉下馬的司馬懿,剛剛被起復原職,加授平西都督,就近起南陽諸路兵馬,開赴長安前線。

諸葛亮得知后,就叮囑孟達千萬小心。

宛城距上庸1200里,距洛陽800里,就算發現自己謀反,一個請示結果往返至少也得月余。而那時候,自己早在把上庸的城池打造的固若金湯。所以,孟達不以為然。

果然,孟達這邊剛有點互動,那邊司馬懿就發現了。

司馬懿啥請示都沒要,他只是一面寫信麻痹孟達,掉以輕心,一邊急速行軍一日當作二日用,僅僅費時八天,司馬懿就親率大軍,兵臨城下,把孟達消滅了。

然后揮師南下,帶領20萬大軍向秦嶺撲來。

大敵壓境,立了軍令狀的參軍馬謖掉了鏈子,丟了街亭。

街亭丟了,西蜀軍隊的糧道被魏軍威脅。

剛到手的天水三郡也守不住了,而且繼續進攻廣魏郡和隴西郡的蜀軍進退無據,不但無法再戰,搞不好想逃回漢中都不可能了。

諸葛亮只能撤退了。

而對曹魏來說,這卻是個徹底殲滅蜀漢有生力量、確保邊境永久和平的大好機會,所以曹真和司馬懿都一致認為:必須追。

司馬懿告訴來列柳城搶功勞的郭淮,讓他和曹真星夜追擊。

曹真之前被諸葛亮打得灰頭土臉,就想著要一口氣全殲敵軍、活捉諸葛亮才肯罷休。殺向了去往陽平關的大路。

而沒去追擊蜀軍主戰場的司馬懿,則轉而準備攻克蜀軍糧食中轉站西城縣。

所以,司馬懿放棄了別人眼里的功勞,表面看也是還了當年曹真刀下留人的人情。

其實是他認為諸葛亮老謀深算,一定會半路設伏。

所以,追擊路上有雷沒雷,都沒有必要親自去踩一下試試。

況且自己西城搶了蜀軍輜重,順便收復三郡。也是功不可沒,他在曹叡面前也有了交代,可以說是一舉三得。

在司馬懿殺到西城之前,一切都如他所料。

而當他到了西城,才發現一切都出乎意料。

諸葛亮并未隨大軍撤退,而是在各路人馬退兵安排好后,先行去了西城,將存在西城的糧草輜重,轉運回漢中。

你怎麼會在這里?

忽然在西城的遭遇,諸葛亮和司馬懿兩個人都沒有想到。

按照諸葛亮的想法,司馬懿應該是和曹真一起追著魏延去了陽平關。

而司馬懿則以為,諸葛亮應該早已經隨大軍先撤了。

在這場意想不到的對決中,雙方都陷入了措手不及的境地。

但聰明如諸葛亮,他更了解司馬懿此時的處境。

面對眼看而來的魏軍,諸葛亮選擇了一場看似冒險的游戲——空城計。

他命令隱藏所有旌旗,四門洞開,城門內外百姓模樣的士兵在低頭灑掃。諸葛亮則親自登城樓,彈琴賞景,兩側有書童執劍拂塵,手持香爐焚香。

城門大開,2500個老弱殘兵對付15萬精兵。

這一舉動顛覆了傳統的戰爭邏輯,也讓司馬懿疑竇叢生。

如果靠人砍,能砍15萬人,諸葛亮得有多少伏兵。

估計至少也得個七八萬吧。20多萬人擠在小小的西城縣,別說掄刀互砍了,轉身都費勁。但是蜀軍主力都撤走了,哪里還來的這七八萬人啊?

或者,派出個萬余人的小股部隊沖進去,試探攻擊?發現伏兵再跑也不遲。或是干脆讓神箭手直接把諸葛亮射下來也行?再不濟,15萬人圍個城不叫事吧。

總之,面對空城,只有打的理由,沒有跑的借口。

其實諸葛亮玩的空城計,漏洞太多了。估計羅貫中也看出來了,但為了把故事編下去,也只能把疑問借司馬昭之口說了出來。

都打到這份上了,諸葛亮明白司馬懿百分之百會看穿他的空城計,但他還是選擇了這個高風險的策略。

所以,諸葛亮的空城計實際上是一場冒險的賭局。他的賭注并非在于司馬懿是否能看破這個計謀,而是在于司馬懿是否敢冒險攻城。

這已經不是在單純為了迷惑敵人,而是為了創造一個條件,讓他與司馬懿之間有一些隱晦的溝通可能。

如果諸葛亮隕落,蜀漢將失去依靠,而魏國滅掉蜀國也將易如反掌。

此后,無論曹真或是曹休,或者任何一個魏將,都能滅掉蜀國,干嘛還需要他司馬懿呢?

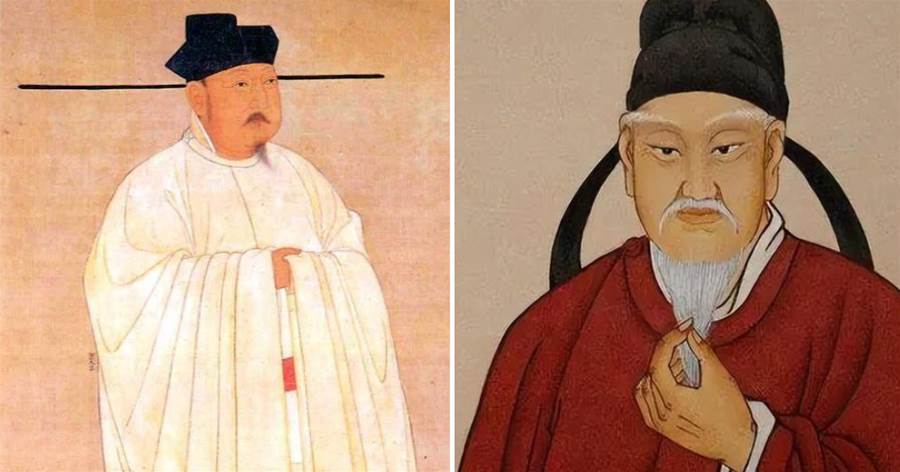

曹家三代對司馬懿一直心存忌憚。

曹操就說他鷹視狼顧,不可讓他掌兵,時間長了,就是禍害。而且此次北伐前,要不是曹真力保,諸葛亮差點就用謠言把司馬懿整死。

諸葛亮的死將使司馬家失去存在的意義。功高震主的司馬懿面臨的將是曹魏朝廷無盡的猜忌,從此再不會有好日子過了。

我正在城樓觀山景,耳聽得城外亂紛紛。

西城小縣,諸葛亮優哉游哉的坐在敵樓,用琴聲向司馬懿傳達出潛在的威脅:「殺了我,你必死無疑。」

這樣的默契在兩個聰明人之間是不用明說的。

這是一種挑戰,也是一種謀略,為的是讓司馬懿冷靜下來思考局勢,同時也為自己爭取到一個全身而退的理由。

司馬懿立刻就明白了,他們就像是天平上的兩個砝碼,一邊空了,另一邊就會失去平衡。

只有讓諸葛亮活著,司馬懿才有了更多的機會來穩定內部的平衡。

司馬懿既然沒有發起進攻的理由,那就只能找一個借口退兵,所以,「埋伏」便成了他的遁詞。

司馬懿望北山小路而退,早已埋伏的蜀軍搖旗吶喊,只搶輜重,并不追擊。

可嚇壞了的魏軍已顧不上琢磨這些細節,三十六計,逃跑為上。

果然有伏兵吧。不發一箭,不派一兵,就全軍撤退的司馬懿,現在可以回去復命了。

事后得報,西城是一座空城,而半路埋伏的關興張葆也只有3000人。司馬懿仰天長嘆:吾不如孔明也。

抬高敵人,也就順手拔高了自己。

一座空城就能智退仲達,那放眼魏國,還有誰還敢和諸葛亮叫板對陣呢?

對于司馬懿來說,他無法阻止曹魏內部對他的猜忌。

但諸葛亮的存在,猶如一顆穩固的螺絲釘,牢牢固定著司馬懿和曹魏內訌的陷阱。

留下諸葛亮,不僅為曹魏內部的政治紛爭提供了一個消耗性的外患,也證明了司馬懿存在的價值和重要性,同時為他爭取了更多的政治空間來穩定內部的平衡。

狡兔死,走狗烹。司馬懿可以看透空城計,但養寇自重,是他唯一的選擇。

當全世界都在感嘆諸葛亮空城撤退數萬大軍的詭計時,這場戰斗背后隱藏的一些細節更值得深思。

嚴禁無授權轉載,違者將面臨法律追究。