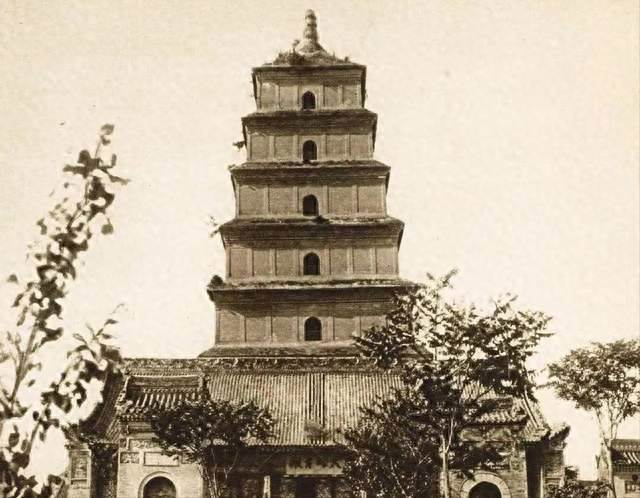

在中國近代史中,就是一段比較屈辱的歷史,西方列強的入侵,無疑使落后的中國從挨打中覺醒。

因此我們才知道「落后就要挨打的道理」,而這落后也并非是一朝一夕形成的,中國和西方國家之間的差距從明朝中后期就已經逐漸顯露出來。

不過彼時的明朝并沒有意識到這一點,直到西方列強的大炮打開了大清的國門,這個「沉睡的東方雄獅」才醒來。

清朝前期,有康熙、乾隆等勵精圖治的皇帝,在這段時期使清朝實現了太平盛世,但同樣乾隆做出的一項政策,也使中國遠遠落后了西方國家。

這個政策就是「閉關鎖國」,正是這項政策,也讓清朝的統治者沉浸在自己的「豐功偉績」中,而西方卻通過工業革命,正在實現經濟的快速發展。

但是清朝統治者對于西方的這些變化卻置若罔聞,只是一味的抱殘守缺,盲目自大,不僅意識不到自己的不足,同時還對于西方國家的先進技術進行了批判。

將西方的先進科技都當做「奇淫巧計」,這些都讓清朝統治者固步自封,止步不前,因此和西方國家產生了巨大的差距。

尤其是西方國家當時前來中國,帶著先進的科技進行通商時,清朝的統治者依然沉浸在自己打造的盛世之中,認為只有中國是最強大的國家,將西方國家只當做一個蠻夷小國。

不僅拒絕了西方國家的通商等建議,同時還禁止洋人踏上中國的國土,殊不知「人外有人,天外有天。」

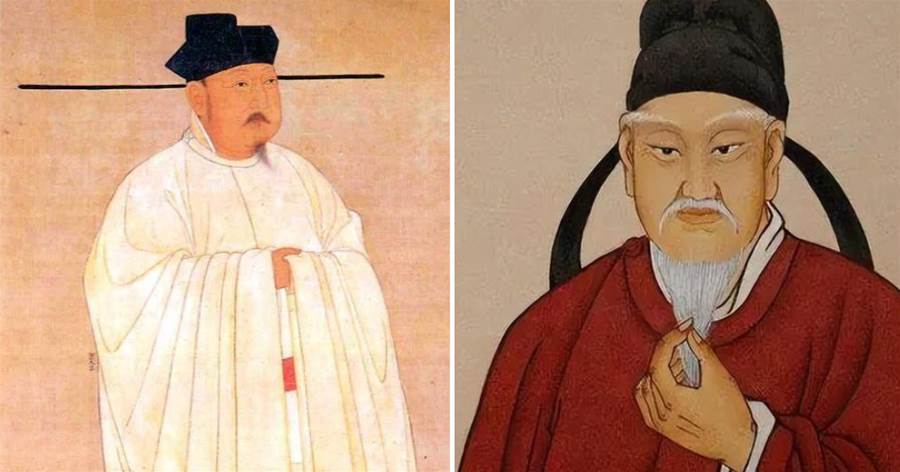

那麼當時作為清朝統治者的乾隆皇帝,為何只能夠看到眼前的盛世之景,卻看不到西方國家這些科技對于未來會造成的深遠影響呢?

乾隆皇帝是在24歲登基,國家大權交到了他的手上,此時的乾隆年輕氣盛,而且胸懷天下,有著遠大的志向和抱負,對于如何治理好當下這個國家非常有信心。

在他即位后,便根據朝廷當時的現狀進行了一系列的安撫措施,使朝廷內部人心團結,進而緩和朝廷內部矛盾,同時也妥善的處理了一些雍正在位時出現的紕漏。

隨后還平叛了邊疆地區的叛亂,因此后面才有了「康乾盛世」這樣的盛景,并且鏟除了許多貪官污吏。

起初乾隆是將雍正期間因為貪贓被革職的官員對其進行了復職,對于當時所貪污的事情也不進行追究了,反而是放松了對于官吏的考績。

但這樣一來吏治就被破壞了,再次掀起了一股貪污腐敗之風,當這件事被乾隆知道后,便開始嚴肅處理侵貪的案件,并且將性質嚴重的貪污犯直接處死。

乾隆六年的時候,乾隆就處死了收受賄賂上千兩銀子的兵部尚書,同時擔任九門提督的鄂善,并且從乾隆二十年到四十年,這二十年的時間,就處死了十多名身居高位的貪官,足以見乾隆懲處貪污腐敗力度之嚴。

乾隆為政期間,除了在吏法上治理嚴明,還輕傜薄役,大力發展農業,提高國家的生產力,提高國家的經濟實力。

乾隆能夠在政治上有才能,也是因為他博學多才,據說在乾隆小時候,就聰慧過人,有著過目不忘的本領,并且能夠當場背誦出來,因此乾隆也備受康熙皇帝的喜愛。

甚至常常將乾隆帶在身邊教育,雍正可能也是因為沾了乾隆的光,才當上了皇帝。再說一說乾隆的博學,可以說乾隆在語言方面確實非常的有天賦。

他不僅精通蒙語、漢語還有滿語,就連藏語以及維吾爾族語也會說,因此乾隆皇帝在歷朝歷代皇帝中,都算的上一位非常博學的皇帝。

同樣乾隆對于文化事業方面上也非常重視,尤其是典籍方面,那部編輯了近百年的《明史》也是在乾隆皇帝的督促下完成的。

除此之外,還編撰了文學、地理等方面的典籍,為后世提供了寶貴的資料,尤其是那一本《四庫全書》,可以說是為了后世研究中國古代文化所提供的較為完善的文獻資料。

清朝正是有乾隆這樣一位勵精圖治的皇帝存在,讓清朝的經濟得到了迅猛的發展。但是人到中年,就難免會放松下來,到了晚年,便更加昏庸,還出現了和珅這一大貪官。

尤其是乾隆皇帝把自己稱為「十全老人」,有些自傲在身上,但一旦這種盲目自大出現在身上,再加上一些人的阿諛奉承,就會使乾隆沉浸在一種假象之中。

尤其是當西方國家將出口國對準了中國,而中國還在進行著「小農經濟」,自給自足的情況下,西方國家已經進行了工業革命,提升了經濟的同時,也將產品銷售給海外其他國家。

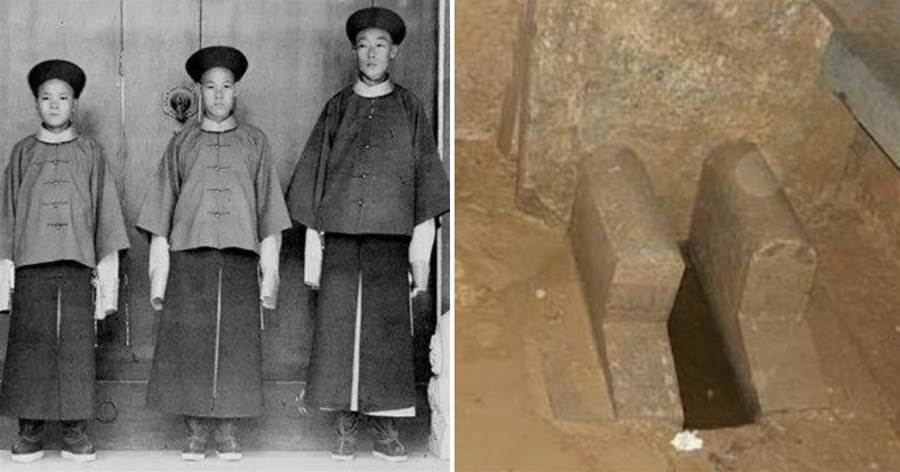

正是中國的閉關鎖國政策,才導致英國始終打不開中國這一大市場,但隨著1787年,英國派使者到中國洽談通商的事情時,卻不料使臣在中途病逝。

直到1792年,英國才派使者前往中國,以為83歲的乾隆皇帝賀壽的名義,打開中國市場,同時也是對中國這個神秘的東方國家進行摸查底細。

乾隆對于英國使臣來訪,非常高興,他還將這次來的西方國家當做一個小小的「蠻夷」國家,是前來上交的貢品的。

同時為了彰顯大國的國威,在對英國使臣接待方面都是都舉辦的非常隆重,清政府也為英國使臣準備了許多見面禮,包括雞、鴨、牛、羊等牲畜數百頭,其余的就是點心和水果。

英國使臣的船只根本沒有辦法盛放這麼多,只拿了一小部分。清政府在此次接待過程中,給英國使臣賞賜了37次物品,超過130種,數量則多達三千件。

這次接待大約花了51.9萬兩白銀,折合成人民幣為一億,但這其中還并不包括乾隆給英國使臣的禮品以及其他的費用等賞賜,最終算下來將近花費了四百萬兩白銀,折合成人民幣就是八億。

這對于正處于鼎盛時期的清朝,也是一筆不小的開支,而英國人前來訪問中國以及所帶的禮物總共不到25萬兩白銀,但這對于當時經濟上升中的英國來說不值一提。

清朝對于英國使者前來,應該行「三叩九拜」之禮,但英國使臣并不這樣認為,他認為國家之間是平等的,而不是前來俯首稱臣的。

同時英國對于清政府提出的要求都被乾隆所拒絕,雖然英國使臣為了打開中國市場,給清政府帶來了最先進的工業產品,不僅有蒸汽機、棉紡機等,但是乾隆皇帝以及大臣們對此并不感興趣,就連火槍、手榴彈這種熱武器都有,卻絲毫沒有引起清政府的重視。

還將其當做「奇淫巧計」,并且乾隆還給了英國國王一道圣旨,并且將賜給英國使臣的瓷器、絲巾等物品讓英國使者全部帶回去。

這道圣旨讓英國國王看后,差點笑掉大牙,乾隆在圣旨中寫了什麼?原來是說清王朝地大物博,不是英國這種「番邦」能夠想象的,互通商貿這件事就算了,如果英國人缺少絲織品,他還能送給英國一些。

圣旨中不過976個字,不僅代表了清政府看不起英國,同時還盲目自信,看不清當下的形勢,顯得愚昧無知。

但這一次,卻讓英國使者看到了中國的弱小,當西方列強開著堅船利炮打開了中國的國門,清朝走向了滅亡,同時也讓國人警醒。

大清最終為自己的愚昧無知、抱殘守缺付出了代價,不僅丟失了臉面,還失去了尊嚴,如今這道圣旨還藏于英國博物館中。

嚴禁無授權轉載,違者將面臨法律追究。