當年李鴻章乘船前去英國訪問,德國人向李鴻章展示了馬克沁機槍。李鴻章第一眼見到這挺機槍時,他并沒有在意價錢,而是直截了當問它一分鐘能打出多少發子彈。德國人回答道:「理論射速每分鐘600發,也能調節射速每分鐘100發!」

1896年,工業革命的烈火燃燒著整個歐洲大陸。在這一年,英國——當時的世界工業大國,舉辦了一場前所未有的軍事武器博覽會。這不僅是技術和工業的展示,更是各國軍事實力的較量。來自世界各地的代表,懷著各自的目的和希望,云集于這場盛會,試圖從中找尋到提升自家國力的關鍵。

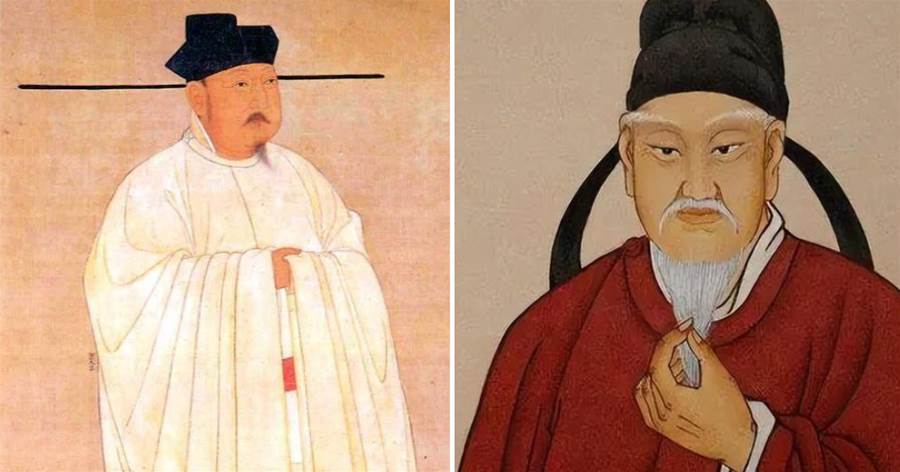

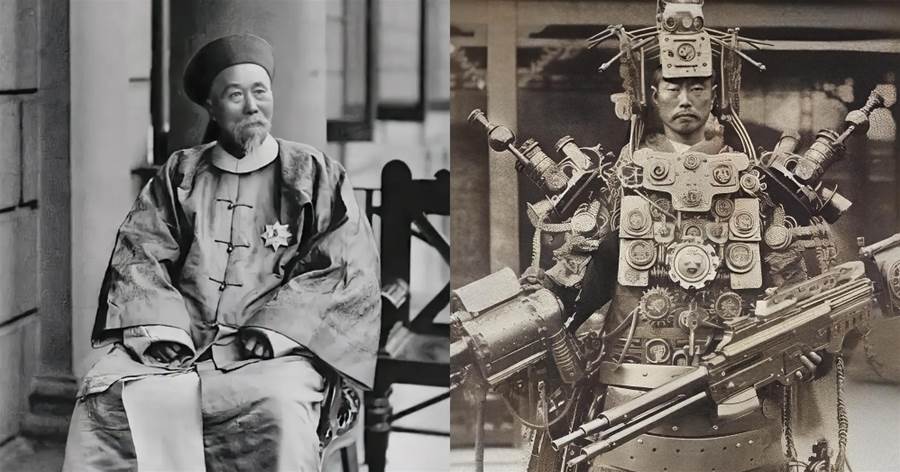

對于遠東的大清帝國而言,這不僅是一次觀摩學習的機會,更是一次救贖的機遇。在甲午戰爭的慘敗后,清朝深感國力的不足和西方列強的威脅。這使得清朝決策層對于提升自身軍事科技的渴望達到了空前的高度。于是,他們派出了權威的代表——李鴻章,這位戰敗國的大員,肩負著重建國家軍事實力的重任,踏上了前往英國的征程。

李鴻章,這位清朝的重臣,雖已年過花甲,但其眼光犀利,智慧超群。他清楚地意識到,要想改變國家的困境,必須引進和學習西方先進的技術與思想。此次博覽會,無疑為他提供了一個絕佳的平台。

當博覽會的大門緩緩開啟,李鴻章和他的隨從便踏入了這個充滿機遇與挑戰的新世界。他們眼前的一切都是那麼的新奇與震撼:從古老的刀劍到剛剛發明的火炮,每一件展出的武器都代表著人類智慧的結晶。李鴻章心中明白,這些武器的背后,是西方國家強大的工業基礎和科技實力。他知道,這些都是大清所迫切需要的。

在這個充滿金屬與火藥味的展館中,李鴻章帶著隨從穿梭在各種武器之間,他的眼睛不時閃過敏銳的光芒。每當他駐足前,那些武器仿佛也感受到了來自東方的嚴肅與認真。然而,就在這一刻,一個身著西裝,頭髮呈金黃色的外國人,手持一堆復雜的機械構件,快步向李鴻章走來。他自我介紹道:「我是馬克沁,一名發明家。」盡管隔著語言的障礙,李鴻章依然從對方的眼神中讀到了堅定與自豪。

李鴻章命令翻譯轉達他的問候,并詢問這位發明家手中所持之物。馬克沁眼中閃過一抹光芒,他端起手中的機械,那是一台造型奇特的槍械。「這是我最新的發明,一款自動連發機槍。」他自豪地說。李鴻章的眼睛緊緊地鎖定在這件武器上,他知道,這或許正是大清迫切需要的。

馬克沁帶領眾人來到展館的一角,那里已經準備好了射擊場地。他迅速而熟練地裝配好機槍,然后對準前方的靶子。一聲槍響,緊接著是如雨點般密集的射擊聲。短短一分鐘內,那個靶子上已經被打出了無數個彈孔。

李鴻章和在場的所有人都被這驚人的射速所震撼。掌聲如雷鳴般響起,每個人的臉上都寫滿了驚訝與敬佩。

在一片歡呼聲中,李鴻章迅速走到馬克沁面前,他的眼中充滿了渴望。「這款機槍的價格是多少?」他直接了當地問道。然而,當馬克沁報出了價格時,李鴻章的臉色瞬間變得蒼白。那個數字,對于經濟困頓的大清來說,無疑是天文數字。周圍人群中的竊笑聲漸漸升起,每一個笑聲都像一把刀,刺痛著李鴻章的心。他深知這款武器的重要性,但昂貴的價格使他束手無策。

最終,他只能帶著隨從,滿臉尷尬地離開了展會現場,那一地的嘲笑聲,如同無形的箭,刺入了他的心底。大清帝國,這個曾經的東方巨龍,錯過了與馬克沁機槍的緣分,這一刻,似乎也預示著一個時代的落幕。

這款機槍,後來被命名為「馬克沁機槍」,在第一次世界大戰中發揮了巨大的威力,成為戰場上的主宰。而德國軍隊,也因廣泛采用了這款武器,成為了戰場上的一支不可戰勝的力量。但對于中國而言,直到39年后,才開始生產馬克沁機槍。這不僅是技術的延誤,更是戰略視野的缺失。

李鴻章在軍事武器博覽會上的經歷,不僅是一段歷史的記憶,更是一次深刻的教訓。它提醒我們,一個國家的軍事實力,并不僅僅取決于武器本身,更取決于國家的決策、戰略眼光和技術儲備。

兵強則國安,這是亙古不變的真理。