銀子作為古代的貨幣之一,它擔負著交換的作用。撇開其他朝代忽略不計,僅是清政府與帝國主義列強簽署的那些辱華條約中就可看出:在古代的貨幣當中,白銀擔負著重要責任。

那麼,古代既然有那麼多的銀子,為什麼在現代社會中人們又很少看到從古代留存下來的那些銀子呢?這些銀子到底去了哪里?又或者說為什麼消失不見了?

一:銀子的應用。

這可以體現在銀元,銀條,銀磚,銀元寶,銀滴珠,首飾器皿,裝飾品等方面。誰曾想古人的智慧是無窮的,他們不僅賦予了銀子交換和裝飾的意義,而且還發現了銀子可以影響人的身體健康。

銀子與健康之間的關系并不是空穴來風,2003年國內醫學專家陸續發表了一些關于銀子影響健康的論文。說銀子制成的各種器皿是可以改變人體細胞內部本身保持的電生理性能的。

如果人們長期使用成色較高的銀子工具,可以破壞自己細胞結構,發揮銀子具有的消毒殺菌,活化細胞的作用,除此之外銀子還可以促進人體新陳代謝、加速人體的排毒和養生。

所以有不少養生專家推薦人們用銀子飾品,說長期保持銀器皿進食的習慣,對于人們增強精力,延年益壽有很大幫助。

二:真實的銀子到底長什麼樣子?

不論是電視劇還是文學作品中,只要涉及到銀子,一定會用到極其美麗的形容詞。比如說白光光、亮閃閃。說銀子作為貨幣實在是美麗極了,但這也只是反映人們對銀子的喜歡而已。真實的銀子身上是布滿了各種痕跡,包括牙齒的咬痕,還有用硬物刮過的痕跡等,所以并不好看。

三:銀子的價值到底有多高?

古代政府嚴格控制供求關系,普通百姓在正常生活中不會動不動就把銀子放在口袋里去逛街。

他們帶在身邊最多的貨幣是銅板,不是銀子。

一兩銀子,在宋朝時期可以等于是100文左右的價值。在清朝時期,一兩銀子的價值約等于2021年的400~500元人民幣。古代社會分為奴隸主社會和封建社會,其分界線在于春秋戰國時期。

當人們處在封建社會環境下,中央集權加強了社會中的等級壓迫,使得階層分明。處在社會底層的普通百姓,能夠擁有白銀的數量會少之又少。如果稍微有一點理財知識的百姓也絕不敢把白銀放在大家都知道的地方,而是會私藏起來,比如說放在爐窖里面保存。

所以,古代大多數白銀都被流入到了貴族階級的手中,那麼這些白銀最后都去了哪里呢?後來經過考古學家的研究得出了這幾個答案。

拿去陪葬了。

古代人有非常嚴重的輪回觀念,這是在宋朝之后人們的儒家思想又加了一些佛教輪回的觀念,所以使得人們在封建社會下會有一種想要把錢財帶到來生的觀念。

雖然這在當下看來腐朽愚昧,但是對于古代人而言卻是常態。

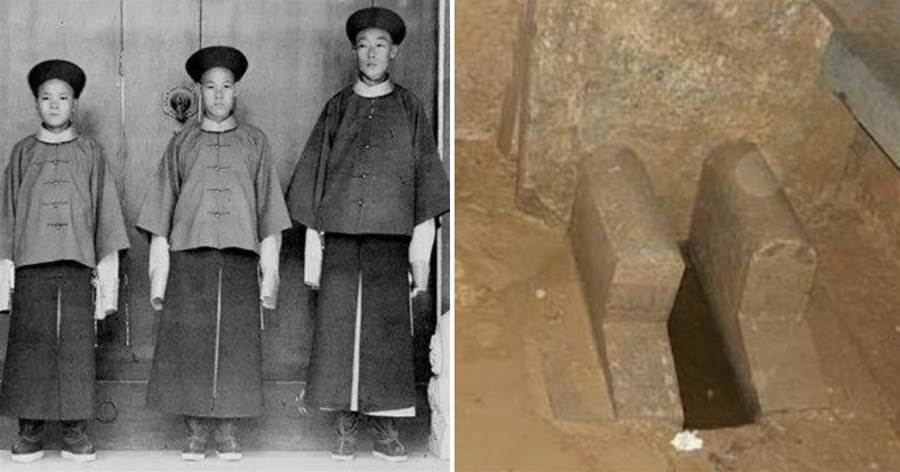

且看,慈禧太后去世于1908年,根據考古人們發現慈禧太后在下葬的時候,僅是她的個人飾品當中的白銀數量,就花費了遠超百萬兩的銀子,就更別提銀錠子的數量了。而在上個世紀年代初,清朝國庫中的白銀儲備量不過7,000萬。

從考古這個角度來講,白銀後來為什麼沒有繼續流通于市場,其中有一部分原因是被人們當作陪葬品埋藏在了地下。地底下埋著的古墓當中還有多數并沒有被發現,也就是說還有很多白銀作為陪葬品,依舊沒有被發現。

流失于國外。

自1840年之后,清政府被迫參與第1次、第2次鴉片戰爭,緊隨其后就簽訂了一系列辱華條約。而在這些條約當中,清政府被動的要求賠款和割地以及開放通商口岸。

輕則幾千兩白銀的賠償款,動則幾億兩的賠償,也就使得古代人們積累下來的白銀在清朝時期變成水流一般,嘩啦啦地流向了國外,造成了國內白銀的大量損失。

1989年歷史學家們根據不完全統計,預估清政府在19世紀年代末到20世紀初時,共造成祖國損失的白銀價值遠超13億兩。

被個人收藏了起來。

民國政府建立之后,有不少軍閥或地方豪紳會從民間廣泛地收集白銀和銀飾品,然后據為己用變成自己的個人私藏品。其中較為著名的就是蔣介石,他在1949年蔣介石逃往台灣,不僅帶走了大量的內陸文物,而且還帶走了大量的白銀。

早年間,蔣介石以防止白銀會外流為由廣泛收集了好幾年國內的白銀和銀器,在1949年逃往台灣時也將這些財物一同卷走。

總有人會問,如果銀子越來越少會不會比金子還貴?其實,人們發現銀子的時間和使用銀子作為貨幣交易的時間,要比金子晚。曾經古人在生產力不發達和開采數量呈現差距的情況下,讓銀子變得比金子要貴。

但是在新中國成立之后,市場上流通的銀子和金子的價格,直到現在2021年也一直保持著金子比銀子更富有性價比,但好在兩者都是投資理財者比較青睞的貴金屬。

嚴禁無授權轉載,違者將面臨法律追究。