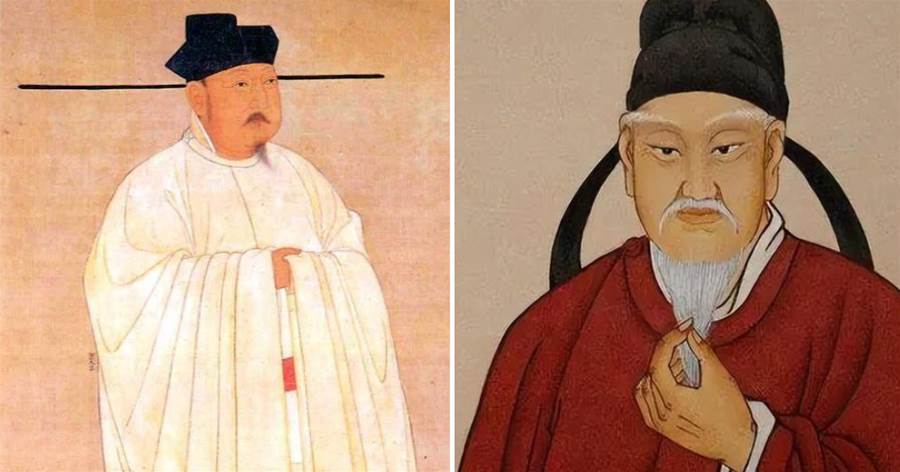

在中國歷史中,王朝更迭往往伴隨著血腥的清洗和權力斗爭。北宋王朝初年,趙匡胤作為新晉的皇帝,面臨著處理前朝遺孤的艱難抉擇。根據北宋王鞏的《隨手雜錄》記載,這一事件發生在趙匡胤剛剛做皇帝時首次入宮,他在宮內偶遇剛出生不久的周世宗遺孤。當時在場的范質、趙普、潘美等人都被卷入了這場道德和政治的掙扎中。

趙普作為趙匡胤的謀士,他的回答反映出了當時統治集團的一種常見思維方式,即通過鏟除潛在威脅來鞏固政權的穩定。他建議將周世宗的兒子殺掉,以防他日后復仇。這種做法雖然殘忍,但在歷史上并不罕見。然而,趙匡胤卻無法接受這一建議,他感到此舉過于冷酷,表示自己不忍心親手扼殺一個無辜的生命。

而在這場決策中另一位關鍵人物潘美,作為武將,他的態度則更加微妙。

起初他選擇保持沉默,但在趙匡胤的追問下,他表達了對皇帝內心糾結的理解,并提出了一種折中的方案。他誠懇地表達了自己的憂慮:如果他勸說皇帝殺掉周世宗的兒子,等于辜負了對前朝君主的忠誠;如果建議皇帝不殺,又可能使趙匡胤產生懷疑。這樣的立場說明潘美在權力與人性的天平上更偏向于后者。

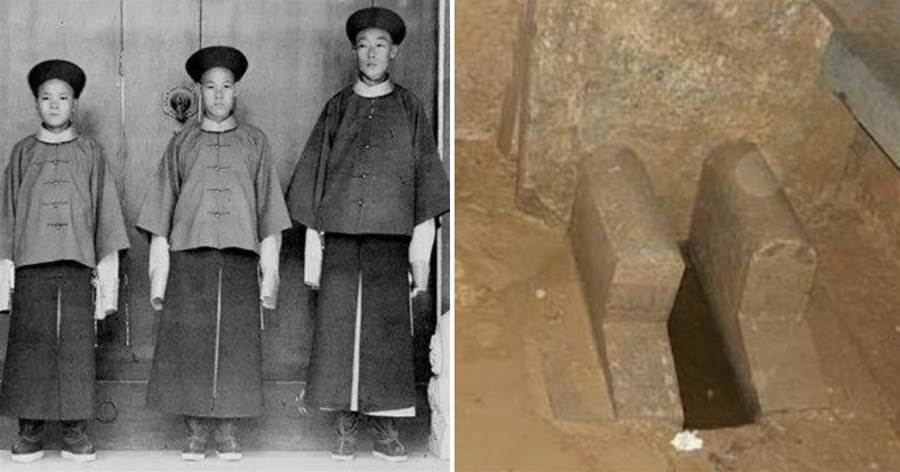

最終,趙匡胤選擇了一種更為寬容的處理方式,他決定不親自干涉這件事,并允許潘美將遺孤收為養子。這一決定在當時的政治環境下無疑是極具風險的。趙匡胤這麼做可能是出于對潘美的信任,也許他相信潘美在正確的教育下,能夠培養這個孩子成為對國家有益的人才。

事后,潘美確實將周世宗的遺孤改名為潘惟吉,讓他遠離了皇權斗爭的漩渦。潘惟吉最終官至刺史,他的子孫世代在北宋為官,這表明潘美的選擇在一定程度上得到了歷史的認可。

趙匡胤和潘美的這次處理方式反映了北宋王朝開國初期權力與人性的微妙平衡。他們在決策中體現了對人命的尊重和對未來的深思熟慮,這種態度在中國古代歷史中并不多見。從這件事情中我們不難看出,雖然趙普代表了一種極端的政治立場,但趙匡胤和潘美展現了高度的人文關懷和政治智慧。

整個事件背后,我們看到的不僅僅是個人的抉擇和命運多舛,更是一段王朝更替血雨腥風的歷史。如何在權力斗爭中堅守人性和道德,如何在保障個人利益的同時顧及國家的未來,這些問題在任何時代都是值得深思和探討的。

趙匡胤和潘美的這一系列決策為后世留下了寶貴的歷史教訓,它們提醒我們在權力的游戲中始終不能忘記最基本的人性和善良。不論是擔任帝王還是臣子,適時展現出的溫情與智慧,往往能更好地引領王朝和國家走向長治久安。