漢武帝劉徹,這個在中國歷史上威望無雙的君主,晚年卻歷經了巫蠱之禍這個震撼朝野的變故。他逼死自己最寵愛的太子劉據,後來又追悔莫及,建思子宮寄托哀思。

然而更讓人不解的是,他明明已經后悔殺害太子,為何還要置劉據的孫子劉病己于死地,又在最后關頭救下了他?這其中的曲折離奇,令人唏噓不已。

要說漢武帝為何會做出殺子和孫的殘忍之舉,那就不得不提到他一生對權力的熱衷。這個出身微寒的庶子,從小立志要掌握無上權柄。他悍勇善戰,帶領漢軍擊敗諸侯,穩定了還在襁褓之中的西漢王朝。接手大漢江山后,他力主改革,推行削藩政策,加強皇權,他的雄才大略和政治手腕,使漢朝國力達到鼎盛。

但漢武帝也因此變得傲慢自大、獨斷專行。他不信任官僚集團,頻繁更換宰輔大臣,監禁皇族。

朝廷政務主要由漢武帝一人說了算,臣子們不敢有絲毫異議。漢武帝對權力的戒心越來越重,他開始擔心有人會奪走自己辛苦坐下的這個位置。

劉徹的這種權力焦慮,讓下屬和家人都不敢與他過從甚密。太子劉據深得他的寵愛,也難免落入他的猜忌。公元前180年前后,漢武帝得知丞相公孫賀和諸邑公主都被人誣陷行巫蠱之事,大怒之下殺了公孫賀。

這件事很快就牽扯到了太子的姻親,劉據的三個兒子和女兒也都遭到謀害。劉徹明明可以壓下風波,救下太子一家,卻坐視這場針對劉據的迫害不斷升級。劉徹對權力的病態狂熱,讓他忘記了作為父親對兒子應該具有的愛護之心。

巫蠱之禍導致太子劉據及其三子一女全部遭誅殺,劉徹這才后知后覺,自己鑄成了大錯。公元前174年,50歲的漢武帝建思子宮,以寄托對亡子的哀思。他開始反思巫蠱之禍的成因,認為劉據當年舉兵的目的,也許只是出于自我保護,并非謀反。

漢武帝此時已經不復當年的英明神武,他深感人生有限,對死亡的恐懼日益加深,于是更加貪戀權力,希望能長生不老。這讓他執迷不悟,做出許多荒唐的舉動。比如他認為自己第四子劉弗陵的出生,與上古賢明的帝王堯相似,于是下令給劉弗陵的生母鉤弋夫人修建「堯母門」,意欲立這個年僅3歲的孩子為太子,接自己的班。

這無異是在棄舊迎新,更讓太子劉據感到害怕。公元前166年,劉據舉兵反抗,結果反被漢武帝以謀逆罪殺害。

劉徹這才意識到,自己一時糊涂,置血親于死地,這份后悔無處安放。

漢武帝晚年的種種舉動,都透露出他內心的茫然和偏執。建思子宮不過是他的一種心理安慰,并不能彌補當年殺子的罪過。他想補償劉據,卻又害怕劉據的后人成為自己權力的威脅。這份矛盾的心理,讓他在面對劉據的孫子劉病己時,也舉棋不定。

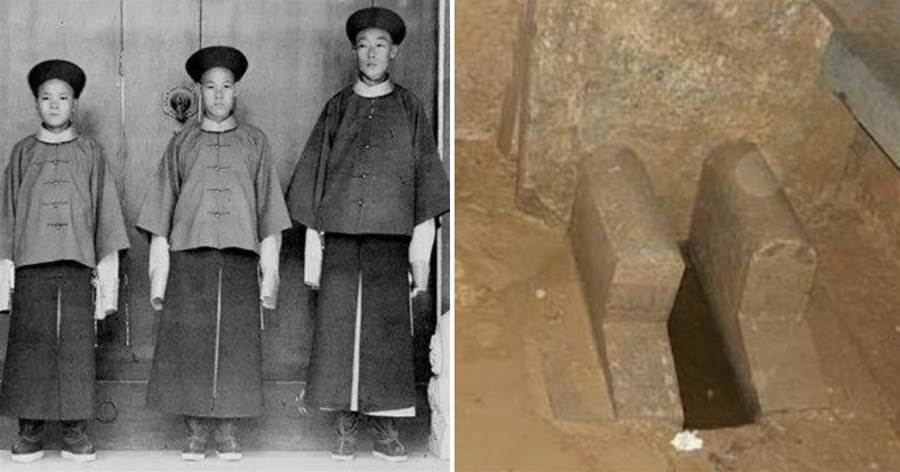

公元前157年,已是72歲高齡的漢武帝得知,獄中還關押著劉據的孫子劉病己。已經4年沒有見過天日的劉病己,是劉據這一脈僅存的血脈。一向決斷嚴明的漢武帝此時反常的猶豫不決——他既憐憫這個無辜的小孩,卻又擔心他長大后威脅自己的皇位。

最終,劉徹下達了一個莫名其妙的命令:處決長安城內所有獄犯!這無疑是要將劉病己一并殺害。然而,當劉徹的使者帶人來到關押劉病己的郡邸獄時,卻遇到了丙吉的堅決抵抗。

這位典獄長整夜與使者對峙,成功地保下了劉病己的性命。

第二天一早,劉徹得知劉病己幸免于難的消息,不禁感嘆天意如此。他決定讓步,下詔大赦天下。然而此時,劉徹的身體已是強弩之末,沒過幾天他就崩逝了。

在劉徹死前,他給劉病己留下了一個很特殊的遺囑——將這個8歲的孩子收養于皇宮中的掖庭,并記入皇室宗譜,給了他正統宗室血脈的名分。

其實,劉徹也很清楚,如果高調地宣布劉病己的身份,厚待他,很可能引起皇位紛爭,給漢朝帶來動蕩。所以他只是低調地給了劉病己一個司空見慣的宗室身份。讓這個可憐的孤兒,遠離權力斗爭的旋渦,可以小心翼翼地活下去。

對于晚年孤獨而內疚的漢武帝來說,這大概已經是他能給劉病己最好的安排——既沒有置他于死地,也讓劉據的兒孫名字可以代代相傳。僅僅8歲的劉病己,還不至于對皇位造成什麼實質性的威脅。只要劉病己平平安安地活著,對漢武帝來說就心滿意足了。

然而歷史的變遷無人能猜,這道遺囑在100多年后竟成就了一個出人意料的大漢明君——通過血脈傳承的正統性,劉病己的孫子順利登上了漢朝的龍椅,是為漢宣帝劉詢。當年劉徹用心設下的局,反而成全了他兒子劉據的骨肉。上天果真公平,只因漢武帝曾有過那一點點憐憫之心吧!

在這段承前啟后、波瀾壯闊的歷史當中,劉徹與他的兒子劉據就像兩個互相傷害卻又牽絆不斷的靈魂。他們之間深沉復雜的親情,在殘酷的權力斗爭中逐漸折磨殆盡。

如果沒有皇權的光環加持,一個普通的父親又怎會對自己的骨肉痛下殺手?如果沒有身為太子儲君的包袱,劉據又怎會在巫蠱之變中陷入絕境?他們都成為了君權政治的犧牲品,成為了最最親近的陌路人。

所幸,在生命的最后時刻,劉徹還想起了對兒子微弱的哀愁,留下了一線生機。這讓人不禁感嘆,一個君王也終究有為人父的普世情懷。縱然再強大的權力也無法完全摧毀的,就是血濃于水的骨肉之情。

嚴禁無授權轉載,違者將面臨法律追究。