古人云「三十不惑,四十而立,五十知天命」,劉邦48歲才起兵反秦,都到了該知天命的年紀,那他之前都在做什麼?莫非每天混日子?

如果真是如此,那劉邦也就不可能取得那麼高的成就,建立漢朝了。

其實,他48歲之前做的事情并不簡單。毫不夸張地說,要是沒有這幾十年的積累,劉邦後來難成大業。

人們一般認為劉邦出身草莽,其實不然,劉邦的家世不簡單。太遠的不說,已經無從考據,更像是劉邦當上皇帝后,給自己臉上貼金。

但是他的祖父可是貨真價實的楚國豐邑令,大約相當于後來的縣令。雖然地位不高,但是也是有田有錢的。

秦滅楚后,劉邦的祖父丟了官,劉邦家也就成了農戶。雖然都是農戶,劉邦家也相當于普通地主的水平。如果說一般農戶只有幾畝薄田,那劉邦家就是有良田百畝,此外還有一些錢,生活是十分富裕的。

別人家的孩子,可能很小就要幫襯家里了。而劉邦小時候卻能夠去私塾讀書,那時候讀書識字的成本很高的,畢竟文化人過于稀缺。

劉邦能夠讀書,這就說明老劉家的實力不俗。

劉邦長大一些后,按理說該和他的哥哥們一樣,下地打理自家田地了。可是劉邦不愿意,他有自己的夢想,他很向往游俠的生活。想周游天下。

劉邦當時最崇拜的是魏國的信陵君,他聽說信陵君當時廣招門客,于是也想投到信陵君門下。

古代出門,可不像現在這麼容易,不僅花費時間很長,而且路上開銷也不小。劉邦多次請求父親劉太公資助自己追尋夢想,但是都被劉太公給拒絕了。

劉太公這人思想比較傳統,他覺得種地養活自己才是正途,至于去給人做門客,怎麼看都不靠譜。而且能做門客的都是有些本事的,他覺得自己兒子沒那水平。

劉邦不愿放棄,在他一次次死纏爛打之下,劉太公最終答應了劉邦的請求。劉太公的想法很簡單,讓劉邦碰一次壁,對此事徹底死心,然后回家安心種地。

就這樣,劉邦踏上了人生的征途,去追尋他的夢想。當他還在半路上的時候,就聽說信陵君已經戰死了。

一下子,劉邦突然不知所措。他的夢想還沒開始,就結束了。當然,他都出來了,自然不愿意就這樣回去。後來一番打聽,得知魏國的外黃縣令張耳,曾經在信陵君手下當過門客。此時張耳正在效仿信陵君,廣招門客。

對于劉邦來說,既然見不到信陵君了,那就退而求其次,去見見張耳吧。

等她見到張耳的時候,已經是數年之后的事情了。劉邦和張耳一見如故,劉邦被張耳的見識、才能所折服,成了張耳的小迷弟。而張耳覺得這個年輕人看問題見解獨到,對自己又很崇拜,于是也盡力培養他。

在張耳這里,劉邦練就了一身功夫,學到了很多謀略。更重要的是開闊了眼界,他得以站到更高的層面去看待問題。

同時劉邦也得以結交張耳,張耳在後來楚漢爭霸時期,也幫到了劉邦。

而早年的讀書生涯和求學經歷,則使得他能夠更好地理解、吸收知識。張良之所以愿意追隨劉邦,很重要的一點,就是無論他說什麼,劉邦都一點就通。而換做其他人,基本上對牛彈琴了。張良覺得劉邦是自己的知音。

這樣看來,劉邦年輕時候的這段經歷,作用還是很大的。

秦滅魏后,劉邦和張耳只得各奔東西。劉邦回到了老家豐邑。不過劉邦依然不愿安心種地,大概是在外面長了見識,他總想做點大事,但是又不知道該做什麼好。劉太公為此沒少訓斥劉邦,然而劉邦依然我行我素。

秦朝建立后,采用郡縣制,要在豐邑設立亭,需要招募一批亭長。

雖然亭長只能算吏,但是秦朝的吏和後來的吏不是一回事。秦朝其實有點官吏不分的,秦朝的吏按照后世標準,其實就是最低階的官。吏的下面還有一批手下的。

比如亭長,雖說是吏,但是有自己的辦公室,還有幾十個到上百個手下。畢竟亭長要負責對付盜賊的,手下每一批人怎麼行?

也正是因此,秦朝對亭長的人選要求也很高。首先,要有一定家資;其次,要身手不錯;最后,還要能識文斷字。

這麼一番篩選下來,整個豐邑也找不到幾個人了。畢竟亭長的工作有一定危險,有家資的人誰愿意以身犯險?

劉太公看劉邦整天宅家里,無所事事,就打發他去應聘亭長了。劉邦各方面都滿足要求,很順利地被錄取,成為了泗水亭長。

根據《史記》的記載,劉邦當上亭長后,每天不是好好工作。

反而整天和三教九流打交道,更是長期賴在酒館。劉邦喜歡喝酒,但是又沒錢,只得先欠著。倒是老闆娘會做人,每年過完都把欠條一筆勾銷。

其實,劉邦做的這一切,都是為了工作。在古代,酒館是個什麼地方?那就是消息的聚集地,只要在酒館里,就能知道當地大大小小的消息。亭長擁有維護一方的職責,因此掌握各種消息很重要。

而經常和三教九流混在一起,一方面也有助于收集消息,及時了解有沒有可疑的外人到來。另一方面也是詳細掌握本地人的能力,在需要的時候,這些人都能派上用場的。

當然,劉邦對自己的同僚乃至上司也很熱情,蕭何、曹參都和他成了至交好友。

在做亭長的這一時期,他培養了人脈,掌握了豐邑的人才情況。這些對于他將來起兵反秦,意義重大。

畢竟他起家,靠的就是豐邑的這些舊人。

另外值得一提的是,劉邦在做亭長期間,終于找到了新的人生追求。那就是做皇帝。

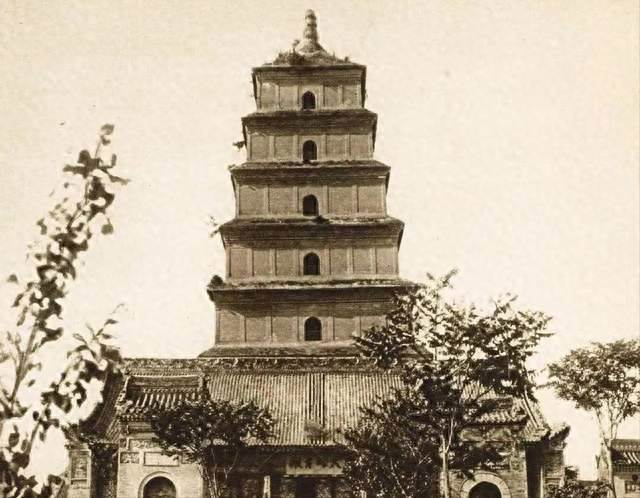

有一年,他替縣令跑腿,去秦朝都城咸陽匯報工作。到達咸陽城的時候,恰好遇到秦始皇出行。

劉邦看著秦始皇華麗的車隊,不由得感嘆道:「大丈夫生當如此。」嚇得他的同伴趕緊捂住他的嘴,生怕他禍從口出,拖累了大家。

此后,劉邦開始琢磨如何積累勢力,同時等待實現夢想的時機來臨。

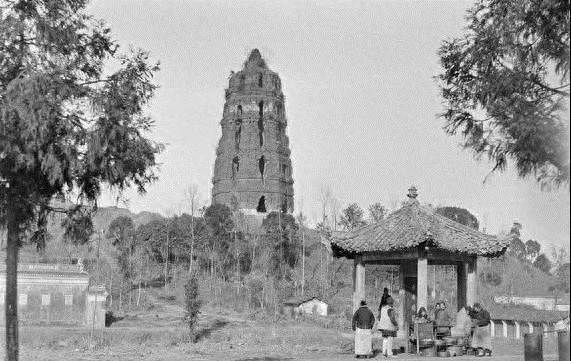

劉邦在當上亭長多年以后,接到了一個重要任務,那就是押送一批囚犯去驪山給秦始皇修建皇陵。

結果在途中,不斷有人逃跑。劉邦一琢磨,照這樣下去,怕是行程還未過半,人就要跑光了。

秦法嚴苛,到時候他的麻煩就大了。

不過劉邦這人不拘一格,干脆叫來剩下的囚徒,對他們說:「你們干脆都跑了吧,以后各找各媽。」

囚徒大多是些實在人,有人問道:「我們都跑了,大人怎麼辦?」

劉邦想了想,答道:「豐邑肯定是回不去了,我也只能找個山頭落草為寇了。」

眾人聞言,齊聲說道:「我等并非那種忘恩負義之人,大人對我等有救命之恩,我等愿追隨大人。」

劉邦也不客氣,立刻將他們扶起:「好說好說,大家以后都是兄弟了。以后沒有什麼大人,我年紀比較大,你們喊我一聲大哥不吃虧。

」

「大哥。」眾人齊聲高呼道。

劉邦做事很有原則,窮苦人家不劫,衙門的人他也不劫,他們劫那些為富不仁的地主、富戶。加上他樂善好施,豐邑的一些年輕人都很仰慕他,紛紛投奔他。

因為此事,劉邦從秦朝的亭長變成了朝廷的要犯。他的妻子呂雉受到牽連,被縣令關了起來。後來還是在蕭何、曹參等人的幫助下,才得以恢復自由。

而劉邦雖然因此丟了鐵飯碗,但是他有了一支忠于自己的隊伍,而且她在豐邑的聲望不減反增。這些都為他日后起兵反秦奠定了基礎。

公元前209年,陳勝吳廣在大澤鄉起義,四方響應。劉邦見時機成熟,便在蕭何、曹參、樊噲的幫助下,奪取豐邑,正式起兵。沛縣百姓紛紛響應,劉邦很快便奪下沛縣,自稱沛公。他的人生由此正式開始。

很多人都在問,為什麼劉邦這麼個「好吃懶做」且出身低微的人,最終能夠擊敗一個個強敵,建立漢朝。那是因為,劉邦這人沒看上去的那麼簡單。他此前幾十年的積累,已經讓他能夠擊敗當時95%的競爭者。

在所有人中,也就項羽能和劉邦旗鼓相當。可惜項羽有勇無謀,最終落得烏江自刎的下場。成功,是99%的努力,加上1%的運氣,這才是劉邦成功的秘訣。

嚴禁無授權轉載,違者將面臨法律追究。